| |

|

|

| |

第71話【地獄の2024年】

今年は東海道新幹線開業から60周年というおめでたい年でありながら、昨年9月に発生したPCトラブルによる製品データの喪失に伴いデータの再構築に迫られることとなり、幸いにして習慣付いていた製品製作時のメモ書きだけは大量に手元にありましたので、やれないことは無くはないと「廃業」を頭の片隅に据え置きながら、制作途上だった「スロ54」新製品のデータも1からの作り直し・並行して他の失われたデータの再構築、間が悪いことに実施されたインボイス制度対応などのその他の細々とした環境整備(PCに依存する日常を今更乍らに思い知らされます)と、特に「スロ54」製品については既にパーツ化していたデータも含まれるため整合性必須の難儀な作業も加わり、想像以上に神経をすり減らす日々が続いたためか、元々の過労で不調気味だった体調も悪化する一方で、座して手指を動かせる間はまだなんとかなると言い聞かせながら作業を進めておりました。

結局見込みを越えて再開に1年以上を要しましたが、再開を契機に製品価格の値上げをさせては頂きましたがコストアップの相殺に過ぎませんし、相変わらずのボランティア事業状態は今後も続きそうで、今のところ出来る限り続けるつもでおりますが、シノハラさんみたいにある日突然「もうやめじゃ!」とケツをまくる日が訪れるやも知れません。

(2024.12.01 wrote)

|

|

| PageTopへ |

|

|

| |

第72話【シール製品色調のリニューアルについて】

シール製品の色調について、色調には色の面が広いほど色相・明度ともに強い印象を与えるという独特の特性があって、元々鉄道車輌という広い面を踏まえ決定付けられている国鉄指定色を、1/80スケールの模型という小さな世界にそのまま持ち込んでしまうと必然的に目立たなくなってしまう現象に配慮して、これまでの製品には国鉄指定色に対して若干明度を上げて色味も強くするといったアレンジを加えていたのですが、LED室内灯の普及・殊にチップLED室内灯製品が台頭して車内が明るく照らされる傾向が強まると、意に反してどうも玩具的に見えてしまうケースが生じてしまう点が気になっておりました。

国鉄色見本色は基本的には塗装などの車体色を対象としており、一部に「繊維色」と明記されたカラーが存在するものの、全般的な繊維カラーへの付番については便宜的な意図も少なからず見受けられるのですが、この際ですので従来のアレンジを見直して、国鉄指定色に示されるマンセルカラー数値をRGBカラー近似色に変換したデータを基本に製品化することに致しました。

データ再構築という折角?の機会を得たことで、出力機の特性や従来品との差異にも配慮しながら製品改良のために 微調整を施した次第です。

【青14号】※マンセルカラーRGB変換近似色 【青14号】※マンセルカラーRGB変換近似色

【緑7号】※マンセルカラーRGB変換近似色 【緑7号】※マンセルカラーRGB変換近似色

(2024.12.01 wrote)

|

|

| PageTopへ |

|

|

| |

第73話【赤7号の不思議】

戦後の自在腰掛・所謂リクライニングシートのモケット色は、スロ50〜54形・スロ60形・ナロ10形(他にマロネ40・41・オロネ10の寝台モケット)と登場当初は「ぶどう色5号」でした。

「ぶどう色5号」は純毛素材でした。当時の染色技術に問題があったのか早々に色落ちや乗客の着衣への色移りのトラブルを抱えたため、座席の殆どを白布のシートカバーで覆うなどの対策で凌ぎ、更新時を迎えた時点で「赤7号」色の合成繊維素材に置き換わります。

「赤7号」色は、日光線電化時に営業サイドの「こだま並み」の要望から準急行運用ながら異例のデラックスな装い(製造時より冷房準備車)で登場した157系電車のサロ157形のリクライニングシートモケットに初採用され、以降の急行形ロザ車に広く普及したカラーです。

【ぶどう色5号】 【ぶどう色5号】

【赤7号】※繊維カラー 【赤7号】※繊維カラー

【赤7号】 【赤7号】

上の色見本は「国鉄色見本」に示されるマンセルカラー値をRGB変換したものですが(ディスプレイの性能差は兎も角)元見本との差異は軽微です。

しかしみなさんが今日ネットやメディアなどにて目にする機会が多々あるかと思う愛好家のリビングルームであったり鉄道喫茶などにインテリアとして設えられた往時の急行形ロザシートのモケット色は、色見本とは似ても似つかない「えんじ色」で、自身の実車の記憶の中でもポピュラーだったのは「えんじ色」でしたが、一方で非冷時代のキロ28形だったりスロ54形など、茶色いモケットの時代の記憶も鮮明で、確かに見本色に示す「赤7号」は使用されていたと納得はするのですが、ロザ車のカーテンキセなどにも採用されたこの「赤7号」色の色名は「マルーン」ですし、どう見ても「えんじ色」では無い以上その先に色番を伴わない色変更があったのでは無かろうかと想像致します。

国鉄色には色番の無いカラーも存在しており、例えば「暗紅色」や「試験色」などモケット色に関わるカラーもあって、もしかするとこの辺りの色味が、最終的に広く普及したリクライニングシートモケット色の「えんじ」色に関係があるのではないかと推測しております。

【暗紅色】 【暗紅色】

【腰掛モケット試験色】 【腰掛モケット試験色】

キロ80形やキロ181形など製造当初から変わらず使用された無地の茶色いモケットの色番も未だに判然としない現状が示すとおり、繊維色の世界は資料が乏しく常々難儀を致しますが、遠のく史実の記憶や記録を取り戻すための考証は、継続が肝要かと考える次第です。

(2024.12.03 wrote)

|

|

| PageTopへ |

|

|

| |

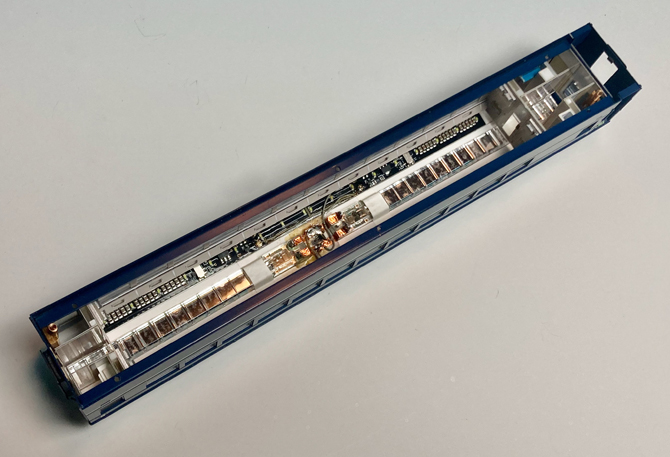

第74話【インテリアパネルキット スロ54製品「座席灯ユニット」パーツ解説】

乗車の機会に恵まれないまま記憶の彼方に走り去った実車のスロ54形冷改車ですが、小・中・高と続けた放課後・休日の駅詣での楽しみのひとつが、夕刻始発の夜行列車の入線から発車までの一連のドラマチックな仕業ステージの名優だった急行「阿蘇」・「天草」に組成されていた「名ナコ」のスロ54形の音だったり匂いだったりを間近で味わい尽くすことでした。飽きる事無く線路端にて鑑賞に耽ったスロ54形は自身にとっても思い出深く大好物の客車です。

この時代のスロ54形は、冷改による低屋根化や(必要に迫られた結果として)格下げとなった台車など、かつての「特ロ車」としての風格は薄れながらも、幕板部のカーテンキセと荷物棚で上下に挟まれた狭いテーパー面で展開する蛍光灯を採用した特徴的な横長の座席灯の設えがオリジナルのままだったのが嬉しくて、客室側窓越しでも良く目立ち特有の存在感を放っていだけに、模型化する際「座席灯の点灯化」は必須と心に決めておりました。

起業以前のプライベイトの時代に制作したフジモデルベースのスロ54形冷改車の「座席灯の点灯化」については、試行錯誤の結果(1点モノの作成なのでと最もシンプルに考えてスクラッチビルド的に)光源は側パネルの幕板部への設置に都合の良いTOMIX製Nゲージ用白色室内灯ユニットを選択し、座席灯及び幕板の面の描画を拵えて裏面に透け止め用の黒塗りつぶしの描画を貼り合わせて灯具の面を切り抜いた光沢紙をTOMIX室内灯ユニットに貼付け座席灯廻りを表現してパーツ化しています。

起業以前のプライベイトの時代に制作したフジモデルベースのスロ54形冷改車の「座席灯の点灯化」については、試行錯誤の結果(1点モノの作成なのでと最もシンプルに考えてスクラッチビルド的に)光源は側パネルの幕板部への設置に都合の良いTOMIX製Nゲージ用白色室内灯ユニットを選択し、座席灯及び幕板の面の描画を拵えて裏面に透け止め用の黒塗りつぶしの描画を貼り合わせて灯具の面を切り抜いた光沢紙をTOMIX室内灯ユニットに貼付け座席灯廻りを表現してパーツ化しています。

←(コラム「第4話」掲載画像)

今回の製品化では、現行のインテリアパネルキットの方式(支柱にパネルを固定し内装を再現)上、一部が肝心の支柱に干渉してしまう「TOMIX室内灯ユニット」を用いた当時の工法は持ち込めず、さらに順番を入れ替えることが不可能なパネルの組み込み手順上、新たに作成する「座席灯ユニット」パーツは、客室前後の中妻パネルを設置した後に設置せざるを得ないため、前後全長約180ミリ強のスペース内で完結するパーツであることが絶対条件となり、元々天地も狭いため、Nゲージ用のチップLEDにまで目を向けて、このスペースにうまくおさまりそうな光源を物色したものの、なかなか好適な製品に出会えず、結局「オシ16製品」でも推奨したモデルトレインプラスの無極性白色チップLEDを複数個用いて点灯用の光源とする方式を推奨させて頂くことにしました。(キットに光源は付属しておりません)

パーツ内部は、透明アクリル製角2・三角2柱から切り出したプリズムに反射用の銀テープを適宜貼付けた構造です。1光源で4灯分の座席灯を受け持ちますので、発光面にはやはり光源の距離により光量差を生じます。

LEDの増設も可能な構造ではありますが、費用面や配線に一工夫が必要となるパーツです。

点灯化させないケースにも対応出来るように、設置先となる側パネルの幕板の面の座席灯や押縁などの部分も細密に描画表現しております。

また専用光源を必要としない簡易タイプも同梱しております。

↓

「座席灯ユニット」パーツ開発当初の案は実はこの簡易タイプでした。スロ54形冷改車は低屋根構造ですので室内灯との距離が近いためなのか、天井反射光に頼る方式では導光に期待した効果は得られず専用光源を用いるタイプに落ち着いたのですが、結果的に狭いスペースでの設置や配線を強いるパーツとなってしまったことが心苦しく、もう量産を始めた段階だったのですが、ふと考えるとこれまでのお客様との交流の中で常日頃抱く弊社のキットを巧みにアレンジしてお楽しみを頂いている印象に鑑みて、シンプルでアレンジの効く当初案も提供して置いた方が良いのでは無かろうかという考えに傾き、専用光源タイプの作成時に素材寸法の関係で大量に余剰を生じていたプリズムを再利用し、新たに描画面・取説を追加すればコストアップも最小限に抑えられると、急遽パーツの追加に踏み切った次第です。

点灯させてみたのが上の画像です。(座席は未整備です)座席灯の面にうっすらと光は感じるものの微妙です。

改良案として今考案中なのが「コラム第29話」でご紹介した現役時代の583系がホームに入線する際に側窓越しにチラチラと輝いていた下段寝台の寝台灯の雰囲気を再現しようとTOMIX583系に手作りの寝台セットを設えた際に考案した各下段寝台に光ファイバーを用いて室内灯の光を導光して寝台灯の存在を(雰囲気だけですが…)表現した手法を応用し、室内灯の側面から光ファイバーで各座席灯の真上へ導光すれば、発光を効率よく強化出来るのでは?と考えているところです。(なかなか時間が取れませんので当分間が空きそうですが実施の状況は追ってご紹介致します)

(2024.12.17 wrote)

|

|

| PageTopへ |

|

|

| |

第75話【東海道新幹線開業60周年】

東海道新幹線開業当時、自身は小学2年生の鉄道少年でした。今と違って「鉄道趣味」には子供っぽさがつきまとい公言は憚れる世相だったなと、当の少年であった自身にもその自覚があって鉄道趣味は密かな楽しみとしておりました。

新幹線電車の登場でそんな鉄道少年に最も衝撃を与えたのは、型式が無いという点でした。車番はハイフンで区切り後ろに標記する国鉄らしさを見せる一方で(知恵が付いたら圧倒的なボリューム差に応じた当然の扱いと気づくのですが)、2桁の数字のみで車形を表す私鉄電車のような方式が珍しく、図書館の図鑑で覚えるのに必死でした。

暫くして、型式が存在しない理由について「新幹線電車はこれが決定版なのでモデルチェンジの必要が無く、型式を付与する理由が無いため」と聞き及ぶと、子供乍らにいくらなんでもと半信半疑ながら仰天したことを今でも鮮明に覚えております。

開業前「東京ー大阪3時間・夢の超特急」とリアルタイムで刷り込まれていただけに、開業後に1年間も続いた160Km/H運転にはがっかりでしたが、後に路盤の安定化のためと知って納得し、なにがなんでもオリンピックに間に合わせるという当時の心意気は、同様に「東京ー大阪1時間・昭和60年開業」と聞かされていたリニア新幹線の現状を思うと尚更に(環境の差はあれど)あっぱれと申せます。

新幹線電車で象徴的だった(後にダンゴ鼻と称される)先頭形状の中央に位置した丸い連結器カバーは、登場時「光前頭」と称されて、前照灯から導光して昼間も光っていたことがとても未来的に見えて自身のお気に入りのポイントでもありました。

昼間の保線員に列車の接近を気づかせる装置として考案されたもののアクリル製だったことで破損が頻発し結局鋼製に交換されてしまいましたが、今や客席の側窓も樹脂製(ポリカーボネート)が当たり前の時代ですので技術の革新に感動致します。

(因みにアクリルはガラスの20倍・ポリカはガラスの250倍の強度なのだとか…)

飽和状態にあった東海道本線の輸送力増強策として全線複線化案と争った東海道新幹線が遂に開業すると、あれだけ華やいでいた東海道本線は衰退し、時刻表を眺める鉄道少年の心も痛めつけられました。丁度、山陽本線も全線電化され151系も西へスライドして、ED72形+サヤ420形のサポートを受け交流電化区間の博多まで乗り入れを開始してワクワクしましたが、狭軌鉄道での速度記録が更新される度に「標準軌に落とし込めば時速200キロは当然」と散々聞かされていた通りに、着実に既存技術を積み上げて登場した新幹線電車には、ある意味趣味的な面白みに欠けていた感もあり、東海道新幹線が齎した在来線の変容の方が、寧ろこの先どうなるのだろうとやるせなかったです。

そんな複雑な想いを抱いた東海道新幹線電車に初めて乗車したのは、開業6年目を迎える年の1969(昭和44)年の中学入学前の春休みの東京旅行にて東京から新大阪までの全線乗車でした。

あの頃を振り返ると、東京駅新幹線ホームは今より売店も少なく、素っ気なくてシステマティックで整然としていたように思えます。乗車に際して最も興味があった点は音と乗り心地・快適性についてでした。

25m長のボギー車のジョイント音はどんなリズムを刻むのか?その前にロングレールの快適性は?…東京駅をゆるゆると発車してしばらくするとコトン・コトンと在来線では耳にしない(連接車に似た)独特で単調なジョイント音が聞こえ始め(25mレールを溶接で繋ぎ合わせた際のロングレールでは接合部で音がすることを、在来線で経験しておりましたので)おお!これか!と聴き入った次第です。

夕刻の出発で車窓を楽しむ時間は限られましたが、意外なことに巡行に入っても車窓にあまりスピード感は感じられなかったのは、20系電車(後の151系)開発時に、地上の乗り物としてまだ非日常の世界といえた時速100キロ越えの運転速度に配慮して編み出された、客室側窓の下端を上げ乗客の目線を遠方へ誘うことでスピード感を和らげるという技が、この新幹線電車にも活かされた結果と実感しました。

走行音は、意外とモーター音が静かに感じた一方で、キハ82系や481系・20系客車の天井に設えられていた有孔パネルが醸し出すまろやかだった音質が失われたことと、まるで工場のような天井の見た目があわさったのか、全体的に角立った頂けない走行音に感じられ、まだ気密性も未熟な段階とあってはトンネルに入る度に襲われる耳ツン現象にもうんざりしましたが、それ以上に驚いたのが硬質な乗り心地でした。

豆腐の上に線路を敷設するようなものと例えられる軟弱な国土に、当時の最先端PCコンクリート枕木と上等な50kg/mレールで挑んだ東海道新幹線を走る電車の足廻りは、締め上げるに越した事は無いと安全マージンを最優先とした結果といえますが、上質な乗り心地とは言えずちょっと残念な印象で、正直これが究極なのか?本当にモデルチェンジはしないのか?と思った次第です。

初の新幹線乗車体験は、ビュッフェのスピードメータパネルを見に行くと芸能人に出会ったりなどと楽しい時間を過ごしてあっという間に新大阪駅に到着しますが、当時の運行はまだ、ホームに進入する手前までに発電ブレーキで先ずは30km/hにまで減速し、そのままホームに進入したら再びノッチを投入し、60km/hまで再加速したら再び制動を開始して停止位置に止めるという、新幹線特有の儀式だった二段階制動が継続されていた時代でしたので、この体験も楽しみにしておりましただけに各駅・終着と堪能し尽せてお腹一杯の乗車体験となりました。

新幹線電車には面白いエピソードがありまして、自身が以前勤務していた家電メーカーの職場に、配属当初は片町線(現学研都市線)沿線の事業部に勤務されていた先輩から伺った話なのですが、沿線にある近畿車輌の徳庵工場の(車窓からも見える)敷地内に、ある日突然新幹線電車(年代から見て恐らく試作編成だったのだろうと思います)出現すると「近畿車輌ではロケットを作っている!」と職場で話題となっていたそうです。

そんな初代新幹線電車も、1985(昭和60)年に100系新幹線電車が登場すると、1964(昭和39)年から1986(昭和61)年の間に38次に渡り増備が続けられた初代新幹線電車は次第に0系と呼称され始め、今日0系として定着したのはご周知のとおりです。

社会人となると0系には東京出張で嫌というほどお世話になりました。当時勤務していた事業部では指定席の利用が許可されてはいたのですが、事業部トップが自由席派だったので、自ずと指定席利用は憚られ、ローカルルールに縛られてなかなかに辛い時代でした。

0系のモデルチェンジ車100系は乗り心地が随分柔らかくなったことが印象的で、JRに勤務する友人に聞くと、やはりバネを柔らかくしたとのことでした。

その後の300系の乗り味には、窓下端は肘掛けの近くまで下がって案の定スピードアップ以上のスピード感を否応無しに堪能させられはしたものの、起動・減速時の圧倒的な滑らかさといい、乗り心地の良さに可成りのインパクトを受けまして、新車というカテゴリーに於いても久々に感動し、以後の700・N700Aや最新のSの乗車体験を振り返ってみても、300系のインパクトはなかなかのものだったと今でも思います。

現代の新幹線に乗車した際につきものとなった「倒して良いですか?」の声掛けマナーについて、いつの間にやら常態化した理由がプロダクトにあるのではないかと常々思うところがありまして、開業60周年を記念してここにまとめて置きたいと思います。

34年前に57歳で他界した自身の母親は、病弱を意識してのことだったのでしょうが、列車移動が3時間を越えたら1等(グリーン)車に乗ると腹の中で決めていたような節があって、子供の時分、母親に同行すればありがたいことにこの3時間ルールのおかげで(勿論例外はありましたが)可成りの確立で1等(グリーン)車にありつけておりました。

お陰でR27形辺りまでのリクライニングシートにお世話になれた上に、ここでは大人しくしておかないと周囲の迷惑になるぞと学びにも繋がりましたし、鉄ちゃんの立場として母親への感謝は尽きない訳ですが、そういえばと、その時代に「倒して良いですか?」の声掛けなど聞いたことが無かったことが思い出されます。

今の新幹線電車の普通席のシートピッチは、当時の1等(グリーン)車のそれに肉薄するほどに既に前後に可成り余裕があるのに、何故声掛けが常態化したのか? そして当時の1等(グリーン)車の背ずりの傾斜角の方が今の新幹線電車の普通席よりも流石に深かったのに、何故昔は声掛けが慣習とならなかったのか?を探ると、今日の新幹線電車の普通席で当たり前となった設備として、未使用時は背ずりの背面に収納されていてロックを解除し手前に引き倒して使用するカンチレバータイプの脚テーブルの構造上、前席の背ずり傾斜角に応じてその使い勝手が悪化する弱点が、先ずは要因なのだろうと思う訳ですが、その事よりも、もっと不快感を増幅させる要因となっているのではと思うことがあって、それは背ずりのデフォルト角が、下手をしたらマイナス気味に見えるほど真っすぐに直立するその見た目の印象の所為ではなかろうかと考えております。(これほどデフォルトが直立しているリクライニングシートは希有だと思います)

車内に乗り込んで着席した直後に受ける気持ちの良い抜け感といいますか、前席との十分な距離が齎す居心地の良さを誰しも実感すると思うのですが、そのあと前席がリクライニングされると、その分の圧迫感・不快感の増幅の度合いが、他の座席より大きい印象を感じます。これが「倒して良いですか?」の声掛けに繋がる最大の要因なのではなかろうかと思う訳です。

JRさんは新幹線普通車のあのデフォルトで直立した背ずりの角度のことを「ノートPCの操作に適したビジネスポジション」と

広報されておられますが、人間工学的観点からも自身の実感としてもにわかに信じ難く、あの極端に直立するデフォルト角には、鉄ちゃんなら誰しもがピンと来る、新幹線電車特有の横に長い3列シートの方向転換に如何に対処するかについてのエンジニアの長きに渡る格闘の爪痕が透けて見えて参ります。

新幹線電車の3列シートを進行方向へ如何に自在に転換させるか、試作段階では転換を必要としない固定座席(ボックスシート)まで試したようですが、流石にこれはサービスダウンと、初代は、やや見劣りはするものの背ずりを前後にスイングさせて座席の方向転換に対応する私鉄電車の2人掛けクロスシート方式に落ち着く訳ですが、普通席のリクライニングシート化を図る段階となると、座席の転換自体を諦めて欧州的な集団離反方式を採用するなど迷走した印象で、自身も群馬工場への出張で何度も熊谷往復した際にこのシートのお世話になりましたが、お世辞にも快適とはいえない簡易リクライニングシートと引き換えに生じた居心地の悪さは、短距離乗車であっても頂けませんでした。

座席の向きを回転で転換させる所謂「転換クロスシート方式」(近年は「回転クロスシート」呼称が一般化しているようですが、オールドファンは「回転」と名が付けばクロ151形の1人用回転クロスシートの方を思い浮かべてしまいます)でも、シートピッチを確保して、座面の前端と背ずりの後端それぞれの座席転換軸との距離を、回転時に前後席に干渉しない範疇に微調整すれば、それが嵩張る3列シートでも回転による方向転換が可能になりますから、今やスタンダートとなった快適なリクライニングと回転による座席の方向転換機能を提供する新幹線電車の普通席はそうした工夫の賜物と拝察致します。

なかなかに良く出来た現在の新幹線電車の普通車シートで唯一個人的にも気に喰わない背ずりの直立具合は、JRさんがアピールされるビジネスポジションというよりは、回転のための微調整の結果と考えるのが素直に思えます。

かつて20系PCのナハ・ナハフや20(151)系電車で、特急3→2等車用の座席として採用されてT17形まで広く普及して自身も随分お世話になった、2人掛け転換クロスシートの座席の向きを転換させる場合は、1等(グリーン)車のリクライニングシートが通路側の足元に設置されていた足踏みベダルを踏み込んでロックを解除する(今では一般的な)方式だったのに対して、先ず背ずりを座面の側に押し倒すとロックが外れ、回転がフリーとなってそこで向きを変えると定位置のポジションで、前に倒していた背ずりが自動で元の角度に戻って同時にロックされるという仕掛けでした。

当時のシートピッチは900ミリ強と狭い前後空間でしたから、そこで座席の回転で転換させる技として、転換時に背ずりを畳んでマージンを取るというアイデアは、なかなかに秀逸と思えます。元々最適な傾斜に設定された背ずりの角度を弄るようなことはしなかったということです。

多分リクライニング機構にこのシステムを付加するのは難しそうですが、ロック機構はペダル式で良いので機構の付加に是非チャレンジして欲しいなと思うところです。

更に(エンプラも進化したりと素材に事欠かない今時なのですから)テーブルも袖仕切りに収納して自席で完結させ、使用時にはサイズや位置を自在に調整出来るようなタイプになれば尚良いのになと勝手な妄想は膨らみます。

リニア新幹線にやがて地位を譲ることになる東海道新幹線の(車内販売も無くなったことですし)室内設備・寸法関連などを見直すなど、将来を見据えた手当が必要な時期にさしかかっているのかも知れません。

余談ですがリニアは国内特有の呼称で、国際的には磁気浮上方式を示すマグレブが一般的といえますが、SHINKANSENがインターナショナルな名称となったように「リニア」もそうなるかもですね。

つらつらと平素から東海道新幹線(結果的に車輌にフォーカスしてしまいましたが)に思うところを記してみました。記念年にギリ間に合ってやれやれです。さてさて遅れ気味のスロ54製品の量産作業に戻ることに致します。

(2024.12.19 wrote)

|

|

| PageTopへ |

|

|

| |

第76話【スロ54製品・座席灯ユニット(簡易タイプ)パーツ・灯具面発光改良案】

なかなか収拾のつかない身体の不調を日々だまくらかしなから、年末から雑多な案件にまみれ気がつけば年賀状の制作も侭ならないままに年が明け、失礼ながら年始のご挨拶を断念させて頂いた次第で、年始早々の粗相をお詫び申し上げます。

さて2025年最初のコラムは、第74話でご紹介しましたスロ54製品の座席灯ユニットの簡易タイプで課題となった照度不足の解消について、その後先ずは光ファイバー方式を試してみたところ、導光は上手く行くのですが、元々モデルに取り付けていた室内灯が、後工程で必要となる配線スペースを確保する意図で、前後の2本の間を離してセットしていたため、丁度客室の中央付近が光源の無い空間となり、その区間の光ファイバーの取り回しが複雑化し、力量不足が災いして思い通りに作れず結局断念しました。

或る日、お客様とそんな顛末をお話ししておりましたら「自分ならやはり座席灯用には専用光源の天井設置を優先に考える」と、そのエンジニアのお客様が仰るお話しが妙に引っかかりまして、座席灯の点灯化について開発当初は、光源を設置するスペースとして好都合な客室の前後配置を検討しましたが、客室前後の中妻を支柱で保持する本キットの構造上、例え支柱を透明素材に変更したとしても、同時に各所で光らせたく無い面の遮光対策が必須となり、色々と試しましたがキット化するには現実的な構造とはいえませんでした。

そのため光源は客室中妻間で完結させることにして本製品の仕様に至った訳ですが、方針転換した当初は自身も座席灯パーツ(現行の簡易タイプに相当します)直上にNゲージ用のコンパクトな光源の配置を検討していて、その時に入手したもののチップLEDの配列ピッチ(11mm)と座席灯の配列ピッチ(14.5mm)がズレてしまうことから使用を諦め手元に残していたポポンテッタ製品に再び注目し、この度一部幅を狭めるなどの軽めの加工を施して座席灯直上の天井に貼付けて試してみることに致しました。(下の画像の黒い基板がポポンテッタLED製品のパーツです。片側に2枚ずつ、計4枚使用しました)↓

幅を狭めたところで座席灯ユニット簡易タイプの直上とはならずオフセットされるのですが、設置して配線(急いで拵えたため老眼も災いして不細工なハンダ工作となりお恥ずかしい限りです)した後に(画像はありませんが)更にオフセットに対して余計な露光を生じさせないよう第74話の簡易タイプ設置例の画像同様に室内灯面以外の天井全体を白色のカバーで覆いました。下の画像が点灯した状態です。↓

構造的に仕方ないことですが、座席灯より上の幕板面が間接照明のように明るく目立ちますが、座席灯の灯具面は違和感なく(ほぼ均一に)しっかり発光する結果となりました。

幕板上部の面は、実際には外観からの視認がし辛いこともあって、思ったほど違和感も生じず、現状で良好な結果に収まったと考えるところです。↓

それにしても開発当初から危惧していたLEDのピッチと座席灯のピッチの差異による影響など十分に無視出来るレベルに驚いた次第で、一時はシーダーさんに14.5ミリピッチで専用LEDパーツの制作をお願いしようかと考えたこともありましたが、数の見込めない零細事業者にとってはコスト面で踏み出せず断念しておりましただけに、一応の良好な結果をお示しすることが出来て安堵しております。

「美しさは機能に宿る・意味のあるカタチ」などとプロダクトデザインの世界で生きて来た自身の脳はどうやら今も「整然」の発想に支配される傾向にあることを、エンジニアであるお客様の何気ない一言に気づかされた想いが致します。

デザイン業務の日常は、営業さんの理不尽な要求には対案を示して抵抗する術がありましたが、エビデンスに裏打ちされた技術屋さんのダメ出しは絶対でした。しかしながら「であればこの手があるかも」と、技術屋さんとの意見交換には楽しさが伴い、技術部門の提案には、条件的に許せる範囲であれば経験的な嗅覚に裏打ちされているかのような柔軟さを感じることが良くあったことが思い出されます。

いつになるやら先が思いやられますが、プライベイトのスロ54形モデルも今後この方式で統一することに致します。

(2025.02.22 wrote)

|

|

| PageTopへ |

|

|

| |

第77話【模型製品に思うこと】

厳密に申せば偉そうな事など言えない立場ではあるのですが、本コラムでもボヤきが止まらない天賞堂さんのプラ製クロ151形モデルの外観からも悪目立ちするあり得ない高さの背ズリの上端位置であったり、スハ44系列客車に代表される各製品の座席の成型に一様に採用されている、安上がりな上下抜きの成型の所為で生じざるを得ない背ずり背面のプラスのテーパーなど、インテリアをなんとかしたいと思い続ける自身にとってはいくら「コスト制約があります」と説明されても、あの名門の天賞堂さんがどうして?と正直我慢の範疇を逸脱しております。

鉄道趣味の一環として楽しく遊ぶ模型趣味なのですから、些細なことはさて置いて「自由であるべき」と言えばその通りなのですが、失われた過去の愛おしい鉄道心象の再現であったり、大袈裟に言えば鉄道遺産の伝承にも少なからず寄与しているのでは?と、ムサシノさんの製品などのすざまじい出来映えに接すると感じ入ってしまうのも確かなことです。

日々の作業に追い立てられる中で、製品ページに掲載したモデル(急行「瀬戸」用スロ54 2021東シナ)を作成した際、必要なインレタが揃わず継ぎ接ぎをしてタイムロスに泣いたため、第76話に掲載したモデル(急行「天草」用スロ54 2042名ナコ)の作成では、時短を主眼にレボさんの「スロ54インレタ名古屋(昭和43年頃)」という製品を入手したのですが、検査標記は自身の好みでもある昭和43年頃まで使われていたCマーク付きで嬉しかったのですが、エンドマーク・電暖マーク(丸ポチ)は未収録、何故か所属標記の「名」の文字が旧書体で使い物にならず、何より困惑したのが定員が52名となっていたことでした。(仕方なくエンドマーク・電暖マーク・所属標記・定員標記は、TOMIX・くろま屋製を使用)

スロ60形を祖とする自在腰掛(リクライニングシート)を装備した所謂「特ロ車」の定員は

【定員44】…スロ60形・オロ61形・スロ62形

【定員48】…スロ50形・スロ53形・スロ54形・マロ55形

【定員52】…スロ51形・スロ52形

と、それぞれ時代背景・営業・設計等の諸事情により決定付けられた経緯はなかなかに興味深く、結果的に48名がロザ車の標準定員として定着するのはご周知の通りです。

「定員標記」といえども歴史を物語る訳で、たかが模型とはいえ誤りが放置されたままの製品に遭遇すると、如何なものかとつい寂しくなってしまいます。

レボさんの製品性能は標準的なレベルとお見受けしました。コラム第1話で記述した通り、前職の職場にて、提案モデルなどの作成に不可欠なインレタを日常的に内作しておりましたので、概ねの製造コストについても想像がつき、この製品サイズですと取数の視点で若干高いかなとも感じつつも、ムサシノさんが時折HPで公開されている(自身も痛く共感する)嘆きも然りで、製造に係るあらゆる面のコスト上昇で、遂に値上げに踏切りざるを得なかった弊社製品の現状も踏まえまして、当然ながら他要素も反映した上での製品価格であろうと、軽々しい批評は慎むことに致します。

(2025.02.28 wrote) |

|

| PageTopへ |

|

|

| |

第78話【コラムの更新】

無名業者の広告塔の一助にでもなればと、軽い気持ちでスタートした本コラムでしたが、当初に計画した月1回掲載も、始めてみると日々細々した業務に振り回される悲しいかなのワン・オベ仕業に阻まれて、定期的更新侭ならずの状況が今日も続いており、いつもネタはあるのにと悶々と致します。

そんな状況ですので、たまに更新をすると、仕事に一区切りでも付いたのかな?と思われそうですが、実は年間を通じてそんなシチュエーションは殆ど訪れないのがまた頭の痛いところです。

結局更新作業のトリガーとなるのは、大抵は(恥ずかしい話しですが)本来常にストックして置くべき工作に必要な様々な消耗品をうっかり切らしてしまった!といったような、どう頑張ってもその先の作業に支障があって、なおかつ他の作業にも取りかかれないという窮地に見舞われたタイミングと先ず申せます。そして書き終わるまでの暫くは、工作の合間や夜中の執筆が続いて睡眠不足も加速して、近頃は加齢の所為か耐性の衰えを実感します。

今回も、不具合を回避するためにあらゆる作業に伴う清掃に不可欠な、まだあるはずと勘違いしていたソルベックス(ミツワペーパーセメントソルベント)が、枯渇してしまっていて、慌てて発注したところで、製品が届くまでの間にて、軽くコラムを記述した次第です。

新ネタはまだか?のお声も少なからず届く中、なかなかご期待にお応え出来ずの状況申し訳ない思いが致します。

(2025.06.14 wrote)

|

|

| PageTopへ |

|

|

|

第79話【神有電車の思い出】

以前コラムでも少し触れたかと記憶しておりますが、大正の終わりから昭和一桁生まれの自身の親世代は、少なくとも私が小学生の間(なので昭和43〜44年あたりまで)は、京阪神緩行線(国鉄線)のことを普通に、省線(或は「省線電車」)と呼称していて、それで違和感なく日常会話が成立していたことをご記憶の方もいらっしゃるかと思います。

首都圏の私鉄を称す際に、○○線という呼称が一般的なようですが、これは(例外はあっても)基本的に都心から郊外へと延びる各社の路線の有り様が、線名を印象付けるためなのかな?などと勝手に解釈しておりますが、京阪神間のように各鉄道会社が都市間を並走する路線の沿線で生活するみなさんにとっては、異なる鉄道会社でも路線名が同じであることも多いためか、○○線という呼称は使い勝手が悪く、必然的に○○電車(或は「阪急」「阪神」といった会社通称名)のような呼称となるのでしょう。

個人的に鉄道少年の頃は、この○○線という呼称に可成りの違和感を抱いておりまして、やはり「○○電車の○○線」の方が素直では無いのか?と少年なりに拘っていたことを思い出しました。

亡母の実家は兵庫区の千鳥町、石井橋を渡った先の山へと続く小道をひたすら歩いて、最後は自動車も入れない急坂を登り切った先にありました。こどもの時分の春・夏の母親の里帰りについて行くと、この実家と、従兄弟たちと遊ぶために有馬街道と山麓線が交差する平野の交差点近くの上祇園町にあった伯母の家にもよく泊まりに行きました。

千鳥町も平野も六甲山系の麓で自然豊かなところでしたので、従兄弟と近くの五宮(ごのみや)神社の境内で虫採りをすれば、カブトムシやクワガタばかりか、たまに玉虫までも採取出来て、当時住んでいた熊本市内のゴミゴミとした産業道路沿いよりも遥かに良い環境なのと、盆地特有の熊本の夏の夜の蒸し暑さを知る身として、当時の神戸の扇風機も要らない夏の夜の涼しさは全く衝撃的で、うらやましい限りでした。

当時の神戸港から一晩中聞こえて来る(コンテナ船登場前の)高度成長期に荷役で活躍した無数の艀(はしけ)の特有のヒューヒューと響く警笛はなんとも港町らしい情緒に溢れていて、振り返ると神戸がある意味一番神戸らしい時代だったなと、阪神・淡路大震災発災から今年で30年が過ぎて、千鳥町の実家も平野の家も今は無く、すっかり様変わりしてしまった平野界隈のかつての賑わいを愛おしく思います。

昭和30年代の小学生の頃は従兄弟たちとよくあちこち出かけましたが、中でも有馬温泉へ行く際は「神有電車(しんゆうでんしゃ)」に乗るのか楽しみのひとつでした。

国鉄よりも鉄道省の時代を長く過ごして来た親世代が、国電のことを省線電車と称していたのと同様に、有馬温泉へと運んでくれる神戸電鉄有馬線のことを、昭和3年開業当時から戦後まで続いた社名「神戸有馬電気鉄道」に慣れ親しんだためなのでしょうが、昭和24年に「神戸電気鉄道株式会社」に社名変更していてもなお、当時の大人達はみんな「神有電車」と呼んでいて、お陰で小学生の自身も、神戸電鉄なのに神有電車?とハテナを抱えつつ、いつのまにかすり込まれておりました。

因に神戸電鉄のことを補足して置きますと、先ず湊川ー有馬温泉間で有馬線が開業し、1ヶ月後には有馬口から三田までの三田線が開通、昭和11年に三木電気鉄道が鈴蘭台ー広野ゴルフ場前間で開業し、これが後の神戸電鉄の粟生線となります。

今では沿線にベッドタウンを抱える通勤通学路線でもあるのですが、適度にローカルな旅情も漂っていて私も好きな路線で、加西市の工場で働いていたメーカー勤務時代の大阪出張などで、たまに乗りたくなったら、時間は要しても北条鉄道→神戸電鉄→神戸高速→阪急のルートを選択するので、会社の仲間によく呆れられました。

神戸電鉄は基本的に山岳路線ですので、私の子供の頃は度々下り勾配での暴走事故が起きていて、中には痛ましい事故もあったので、乗車する際は子供心に若干の覚悟を伴った記憶があります。日々安全に運行されるようになって久しくなによりです。

話しは逸れましたが、当時の有馬温泉への小旅行は、先ず平野の電停から神戸市電に乗車します。戦前から「東洋一の路面電車」と讃された神戸市電の乗車体験は、西鉄福岡市内線に始まり、スマートな2連接車が走る北九州市内線、あまりの古めかしさに落胆する一方で前面がスラントし非対称の正面窓が格好良かった旧大阪市交901形の入線が嬉しかった熊本市電と、路面電車の走る沿線で育った自身にとってこの上ない幸せを感じるイベントでした。

当時はまだ、各私鉄の相互乗り入れ及び接続を実現した「神戸高速鉄道」が出来る前でしたので、それぞれの私鉄の神戸方の起点は、山陽電車は西代・阪神電車は元町・阪急電車は三宮だったように、神戸電鉄の起点もまだ湊川でしたから、神戸電鉄へは湊川公園前電停で降車して乗換えていました。

どこにもない個性を放つ渋い塗色を纏う当時の神戸市電のクオリティーは、例えば和製PCCカーよろしく弾性タイヤの積極導入で柔らかな乗り心地と低騒音を実現していたり、1人掛けの転換クロスシートが並ぶ座席レイアウトがあったり、花を模した片持ちの灯具などと、高々庶民の足に何故に?と感じる程の上質感がありました。

その理由のひとつが、時代を明治・大正期にまで遡れば見えて来るのかなと思うところがありまして、ご周知の通り、当時の鉄道事業の許認可には主に「(地方)鉄道法」と「軌道法」に準拠する申請に大別されますが、鉄道法には軌間を1067ミリと鉄道院・鉄道省に合わせなさいという縛りがあって、これが高速運転を標榜する電鉄会社にとっては、大型の電動機が搭載できないという(今日では狭軌間でもなんとWNカルダン駆動が収まってしまう時代となりましたが)当時は不利な条件だったことから、路面を走りなさいの規格だが軌間1435ミリの標準軌が使える「軌道法」で認可を受けておいて、終端に路面軌道を設けながら大半は専用線にしてしまい、なおかつ追々終端の路面区間も地下か高架化してしまえば「軌道法」で高速運転が実現すると目論んだ裏技を最初に繰り出したのが阪神電車でした。

お上から離れた地の利が活かされたためなのか、1905年(明治38年)に掟破りのウルトラC「軌道法」にて「阪神電気鉄道」が開業すると、5年後には阪急(箕面有馬電気軌道)・京阪電気鉄道が相次いで開業、その後も名古屋までの高速鉄道延伸を画策した立派なインターアーバン・新京阪鉄道(現・阪急京都線他)も「軌道法」で開業しています。

1918年(大正7年)に箕面有馬電気軌道は「阪神急行電鉄」に社名変更して「軌道法」にて神戸線を敷設します。1920年(大正9年)の開業当初、神戸方は西灘(現・王寺公園)から坂を下って路面に入った先の上筒井を終点とし、ここで神戸市電と接続しています。

同じように山陽電車の神戸方の起点だった西代も路面区間で、ここでも神戸市電と接続していましたし、阪神電車には本線とは別に純粋に路面を走る阪神国道線も走っていて、直接の競合関係にありましたから、趣向を凝らした各私鉄車輌に対抗する、見劣りしたくない意図が作用して神戸市電の上質志向が育まれたのではなかろうかと、勝手気侭な鉄道好きの妄想は膨らみます。

阪急が神戸線開業に伴う社名変更のため当初申請した会社名は「阪神急行電気鉄道株式会社」でした。流石に業を煮やしたお上から「電気鉄道」では無く「電気軌道」では無いのか?と横やりが入ったそうですが、渋沢栄一肝入りで開業していた京阪が「京阪電気鉄道株式会社」を名乗り「電気鉄道」で問題なく認可されていたのにと、福沢諭吉に師事して「お上とはなんぞや?」の反骨精神を持ち続けた阪急創業者の小林一三は、ならばと「電鉄」という造語を考案して社名を「阪神急行電鉄株式会社」とした逸話は有名な話しですが、これが今日ありふれた用語といえる「電鉄」を使った初めてのケースとなったことは、なかなかに痛快です。

(以前にもコラムにて述べていたかもですが)因に「軌道法」での車輌には、客室側窓に転落防止用の保護棒を(窓開口下端から○○ミリ上の高さにだったか、軌道上からの高さだったか忘れてしまいましたが)設置すべしの規定があって、これに対して阪急(箕面有馬電気軌道)は、眺望を阻害しないようにと、客室窓をフリーストップの1段下降窓として、定められた規定上の高さより下には窓が開かない構造とし、邪魔な保護棒の設置を免れています。(歴代の阪急車輌の腰板が全般に広かったのはこのためです)

この設計思想は、戦後の混乱期に運輸省規格で製造され2段上昇窓で登場した神宝線用550形の一部と同型の京都線用700形以外は、徹底的な保守管理の元で全て一段下降窓で登場し、その思想は今日の新車まで貫かれておりますが、車体に用いるアルミやステンレスの素材が普及したためでしょうが、いつのまにやら通勤車輌に於ける客室側窓の開口方式のスタンダードスタイルとなったようで、模倣ではありませんが、阪急ファンとしては、ほんのちょっぴり面白くない気も致します。

自身が頻繁に阪急電車に乗るようになった学生時代、昭和5年生まれの900形は既に中間T車化されていましたが、昭和7年生まれの920形は950形とペアを組んで神戸線でもまだ現役で、軌道法で得た標準軌道のお陰で、初代の0系新幹線電車に最初に搭載された定格155kw/hの直流モーターを凌ぐ、東芝製定格170kw/hの大出力モーターが奏でる豪快な吊り掛けサウンドを堪能させて貰いました。

「神有電車」のお話しは随分と脱線してしまいましたが、有馬口から有馬温泉までの、裏六甲らしいひなびた里山の風景を愛でながらゆるゆると下る単線区間も趣きがありますが、一番好きな場所は、湊川を出て登坂が始まって長田駅に差し掛かる手前のカーブの、線路に沿った桜並木のある区間です。

昭和30年代の神戸で特徴的だったは風景は、湊川・生田川・都賀川・石屋川・住吉川などなど、また市を離れて東の芦屋川・夙川・武庫川でも同様に、各河川の両岸にびっしりと連なって生い茂っていた風情ある松林でしたが、本当に激減してしまった今日、松林に代わる風景としては、夙川や芦屋川もそうですが、結局桜並木なのかな?などと感じておりまして、ループ線やスイッチバックは無くとも右に左に大きく弧を描きながら山を登る神戸電鉄の心情風景はカーブに添って華やく桜並木なのかなと思う次第です。

(2025.06.18 wrote)

|

|

| PageTopへ |

|

|

| |

第80話【福知山線脱線事故から20年】

本当は福知山線脱線事故から20年が経過する先月にアップしたかったお話しなのですが、関西のメディアではこれまでも度々にこの事故を検証したコンテンツの放送頻度は高く、直接の関係は無くともそれぞれに忘れてはならない教訓として常に頭の片隅に居座り続けます。

あまり気分のよろしくないエピソードなので、これまで一部の人だけにしか語ったことはありませんが、ここのところのJR北海道も然りですが、相変わらず不祥事続きで直近で社長も交代したJR西に、ずっと危機感を抱く者として警鐘の意図をこめここに記して置きます。

痛ましい脱線事故が起こる約10年前の出来事なのですが、前年の1994年の夏に加西市の工場勤務から谷町線の終点大日駅近くにあった淀川本社へ異動を命じられ、東加古川の自宅から片道3時間の通勤を開始したところで、翌年に発災する阪神・淡路大震災で不通となったJRが復旧して暫く後の頃だったかと思います。

いち早く復旧を果たしたJRに先ずは乗客が集中したためか、高い運賃のため敬遠し勝ちだった沿線住民に、JRの便利さ・速達性を知らしめることになったといわれており、当時の混雑具合の肌感としても、ライバル私鉄に差をつけた実感はありありでした。

本社勤務は多忙で残業がデフォルト、東加古川01:16分着の終電で帰宅することもざらにありました。大阪駅で乗車する帰路の新快速も、時間帯を問わず終電まで常に満員で、よほどラッキーなことが無い限り、快速(西明石から各駅停車)に乗り換えるために西明石で下車するまでずっと立ちっ放しでした。(皮肉なことに、三ノ宮・神戸で降車する乗客は殆ど居らず、西明石で大半が降車していました)

車輌は221系が主力の時代、一部でまだ117系6連が頑張っていました。今も余り変わりませんが、この頃の新快速も慢性的に数分の遅延が常態化しておりました。

「開発に当り阪急6300系を意識した」と117系の設計担当者が語った記述をどこかで目にした覚えがあるのですが、モハ52形急電を想起させる茶とクリームのツートンカラーの外装色・片側2カ所の両開き乗降口間のフカフの転換クロスシート・車端部も4人掛けボックスシート・天井照明はグローブ付き・妻面内装は木目デコラと、台車も221系より上等でしたし、毎夜クタクタで待つ大阪駅下り線ホームに117系がやってくると、座れずとも嬉しくなった大好物な電車でした。

そんな117系新快速に乗車し西明石駅で降車するタイミングで事件は起きました。その時私は大阪方最後尾のTc'車クハ116形に乗車していて、西明石駅が近づくと前位寄り(乗務員室の隣の)乗降口から降りるために車内通路に出来ていた乗客の列の(結果的に)一番後ろに並んで到着を待っていました。到着しドアが開くと先頭の乗客から順序よく粛々と降りていたのですが、私の前に並んでいたOLか学生さん風の若いお嬢さんが、前の乗客に続いて降りようとした瞬間、ドアエンジンの音がしてドアが閉まりそうになったので、(117系は乗務員室から客室が見通せませんから)咄嗟にお嬢さんの頭越しに左腕を思い切り延ばして車外に手を出し、まだ降車客が居ることを車掌に伝え、扉を再び開けて貰い事なきを得ました。

スマホもまだ無い時代でしたし、降車の列でお嬢さんがグズグズした様子もなく、更に詳細に申し上げれば、お嬢さんの一人前の乗客がホームに降りて足が離れた瞬間に扉が閉まろうとした、これが一部始終を目の当たりにした自身の記憶です。新快速は列車線を使用していましたので、西明石駅のホーム高も客車用で低く、正に降りるというアクションを伴います。なので尚更鮮明に記憶しております。

そのまま車内に取り残されると姫路まで連れていかれますので安堵しつつ、そのお嬢さんの後に続いて電車を降り、電車の後方にある階段へ向って歩き始めて乗務員室の前を通り過ぎようとした時、はっきり申し上げて安全確認を怠るミスを犯したと言えるその20代と思しき若い車掌は、事もあろうにお嬢さんに向って「さっさと降りてもらわんと困るんやけどな!」と暴言を吐いたのです。

当時の新快速電車の運用で、117系は221系に劣る性能・時間を喰う片側2扉の乗降口であることで、ダイヤを乱すお荷物であったことはご周知の通りなのですが、ならば尚更ドア開閉には十分に注意を払うべきであって「安全」は最優先事項であるべき公共交通事業者としての意識が極端に欠落しているのでは?と切実に感じました。

本来ならあの車掌は「すみませんでした」と一言謝るべきトラブルなのに、定時運行を最優先に要求し続ける上司の顔が頭をよぎったのかも知れません。

福知山線脱線事故について自身が先ず呆れたのは、昔の福知山線の時代では考えられないほどの過密ダイヤになっているのに、しかも「JR宝塚線」などといきった愛称でイメージアップを図るなどの営業施策の一方で、ATS-Pが装備されていなかったという点です。

Pさえあればそもそも暴走自体起こらない…国内の鉄道事業の法的な成り立ちが、アメリカの「ぶつかっても壊れない」よりも「先ずは止める」が優位とされている以上、尚更に片手落ちという言うより他ありません。正直ライバルの阪急宝塚線に20年は遅れていた路線だったということです。

JR九州のトップが「肥薩線の復旧に国の補助金は使わない

のか?」という記者の質問に、「僅かな利用者のために補助金はおこがましい」と答えていて大変に違和感を感じました。

分割民営化は正しかったのか?フランス国鉄もドイツ鉄道も、収益の見込めない路線のカバーを含めて上下分離方式で対応しており、この方式の方が本来の健全な公共交通事業に馴染むのではなかろうかと思うところがあります。

民営化してもなお、JR北海道に象徴される労使間の軋轢だったり、JR西も九州も儲からない路線は切り捨てたくて仕方ない商業主義姿勢の先鋭化だったり、これで安全な輸送は担保されるのか?これで本当に公共交通事業者としての使命は果たせるのか?

鉄路が無くなると地域が衰退することは歴史が物語り、バス転換したところで、今度はバス事業者も収益が見込めないと撤退し地域は更に衰退してしまう、これでいいのかなと。

道路事業は黒字でなくてはならないなどと誰も思わないのに、なにもかも自前で頑張っている鉄道事業だけが何故赤字だと問題なのか?鉄道好きはさて置いても公共事業なのだから赤字であっても地域に貢献する価値があると、もっと公に考えるべきで、そうした視点に立脚した上下分離方式は、なかなかに理に叶った一手だと思います。

JRさんは、公共交通事業者に絶対不可欠な「安全」とお商売とのバランスを取るのが、どうやら苦手なのではなかろうかと、あの車掌の暴言を聞いて以来ずっと思い続けて10年後に発生したのがあの悲惨な福知山線脱線事故でした。

他にもいろいろと思うところはありますが、企業は人なりと申しますし、責めて上から下まで風通しの良い組織であることを願うばかりです。

憂鬱な話しばかりで締めますので、次回は夜行列車の思い出なんぞをまとめて記してみたいと思うところです。

(2025.06.20 wrote)

|

|

| PageTopへ |

|

|

第81話へ |

|

|